- 1 Décisions stratégiques et opérationnelles

- 2 La démarche stratégique

- 2.1 Définir et formaliser la finalité de l’entreprise

- 2.2 Le diagnostic et les objectifs stratégiques

- 2.3 Les choix stratégiques

- 2.3.1 Corporate strategy

- 2.3.1.1 Spécialisation ou diversification

- 2.3.1.2 Le désengagement

- 2.3.1.3 Les stratégies de croissance

- 2.3.2 Business strategy

- 2.3.2.1La stratégie de domination par les coûts

- 2.3.2.2La stratégie de différenciation

- 2.3.2.3 La stratégie de focalisation (ou de niche ou encore de concentration)

- 3 Structure et organisation

- 4 La conduite du changement

- 5 Le management du risque

Avant de parler de stratégie, quelques mots au sujet de l’entreprise.

D’un point de vue juridique l’entreprise peut revêtir de nombreuses formes simples (SA, SAS, SARL, entreprise individuelle…) ou plus complexes (montages juridiques impliquant plusieurs sociétés dans la même entreprise).

Retenons que l’entreprise est une unité économique organisée et créée dans le but est de fournir des biens ou des services à des clients. Pour cela elle dispose d’une autonomie de décision dans le cadre du projet qui l’a fait naître puis se développer. Les sous-traitants et les franchisés ne font donc pas partie de l’entreprise car ils disposent d’un pouvoir de décision autonome : ce sont des entreprises indépendantes

La performance de cette entreprise réside dans sa capacité à donner satisfaction à l’ensemble de ses « parties prenantes » : les actionnaires, les clients, les salariés, les fournisseurs, la population environnante.

1 Décisions stratégiques et opérationnelles

L’entreprise est fondée sur un projet conçu par les créateurs puis éventuellement développé par d’autres personnes car beaucoup d’entreprises finissent par avoir une vie indépendante de celles, de ceux qui l’ont créée: les créateurs ont pu trouver de nouveaux associés, ou transmettre l’entreprise à des repreneurs, à des héritiers.

Ce projet de création puis de développement, parfois simplement de survie, se concrétise par la conception d’objectifs et par une organisation des efforts des membres de l’entreprise : il s’agit du management de l’entreprise. Dans les toutes petites entreprises ce management peut être fait par les propriétaires de l’entreprise eux-mêmes. Mais lorsque l’entreprise grandit le management est confié en tout ou en partie à des salariés, professionnels du management. Très souvent, et même systématiquement lorsque la taille de l’entreprise est importante, ce management est lui-même organisé, délégué à des managers spécialistes de tel ou telles fonctions, de tel ou tel produit, de tel ou tel territoire. Ainsi de nombreuses entreprises peuvent être qualifiées d’« entreprises managériales » c’est-à-dire qu’elles sont dirigées par des managers non propriétaires.

Le manager est en charge de trois principales fonctions :

- Diriger, c’est-à-dire fixer des objectifs et choisir les voies pour y arriver. Lorsqu’il n’est pas propriétaire le manager dirige dans le cadre des attentes des propriétaires dont il est, en quelque sorte, mandataire.

- Mobiliser, c’est-à-dire mettre en œuvre de manière optimale des ressources humaines, financières, matérielles. Il s’agit donc d’obtenir ces ressources mais aussi de les organiser, d’optimiser leur usage, de les renouveler lorsque c’est nécessaire.

- Contrôler, c’est-à-dire s’assurer que les objectifs sont bien atteints ou en voie de l’être et éventuellement prendre les mesures correctives nécessaires.

Interview Jean Luc Cousty, General Manager, LE LUTETIA, Paris :

Directeur de l’hébergement, de la restauration, chef de cuisine, gouvernante, responsable de brigade…ou directeur général d’un hôtel ; y-a-t-il selon vous des qualités managériales communes ?

JL Cousty : Je constate une très grande variété des profils et au cours de ma carrière j’ai aussi rencontré des entreprises très différentes. Ce qui vaut dans l’une ne vaut pas forcément dans l’autre, ce qui était essentiel hier ne l’est plus forcément aujourd’hui. Toutefois je pense pouvoir dire que la capacité essentielle est le leadership. Un bon manager hôtelier doit pouvoir entraîner son équipe avec lui : la motiver, la dynamiser, la faire progresser, l’inspirer et savoir en sélectionner les membres. Pour cela il faut de l’énergie, des valeurs, évidemment, des capacités relationnelles, un esprit orienté vers le résultat, vouloir réussir et faire réussir les autres, son service, son entreprise, se sentir responsable de réussites comme des échecs. Bien sûr il faut des compétences techniques, savoir évaluer, savoir décider, savoir évoluer.

Des valeurs ?

JL Cousty : Bien sûr ! La loyauté, l’intégrité et le respect vis-à-vis de son entreprise et de ses membres, du courage et de l’implication, de l’audace et la faculté de se remettre en cause lorsque c’est nécessaire, mais aussi beaucoup de bienveillance et d’exemplarité, car l’hôtellerie est avant tout une entreprise dont l’humain constitue la principale valeur ajoutée.

Y-a-t-il des compétences spécifiques pour être directeur général, General Manager (GM) ?

JL Cousty : Une fois de plus il est difficile de généraliser. Tout ce que j’ai dit précédemment est encore plus vrai pour le GM. Je pourrais ajouter : savoir faire face à la complexité et garder une indépendance d’esprit, un esprit critique. Les problématiques techniques, financières, commerciales et bien sûr humaines sont très imbriquées, les enjeux sont parfois importants, ils dépassent souvent le cadre interne de l’entreprise. Il faut une bonne capacité d’analyse, savoir convaincre ses équipes mais aussi ses investisseurs ou son conseil d’administration du bien fondé de ses décisions. Le GM est aussi le représentant de l’hôtel vis-à-vis de tous les partenaires extérieurs, cela nécessite de la disponibilité, des qualités de communication et d’adaptation, un esprit ouvert, de la culture. La liste est longue, je vais donner l’impression de dresser le profil d’un « sur-homme » alors que ce n’est pas ça. Pour aller vers ce type de poste il faut simplement des qualités humaines, de l’implication et de la persévérance, une bonne capacité d’analyse et d’adaptabilité et savoir progresser avec l’expérience.

On le voit, le manager va devoir prendre et contrôler de nombreuses décisions. Toutefois tous les managers ne sont pas tous dirigeants de l’entreprise ; le management est lui-même l’objet d’une organisation, de délégations, de responsabilisations, si bien qu’en plus des dirigeants l’entreprise emploie souvent de nombreux autres managers. Par exemple dans un hôtel on peut trouver, outre un directeur général (GM ou general manager), un directeur de l’hébergement, un chef de réception, une gouvernante, un directeur de la restauration, un chef de cuisine, un responsable de salle… ils sont tous managers mais leur contribution à la direction de l’entreprise est plus ou moins importante. Par exemple le responsable de salle dirige, sous le contrôle du directeur de la restauration, uniquement la salle (donne des objectifs et choisi les moyens d’y arriver), mobilise son équipe de maitres d’hôtel et de serveurs et contrôle la qualité du service, la productivité…

La qualité du management dépendra donc d’une part de la qualité propre des managers et d’autre part de sa propre organisation, du système de délégation, d’interaction et de contrôle. Rajoutons pour terminer qu’il ne s’agit pas de concevoir un management rigide, immuable : au contraire celui-ci doit pourvoir s’adapter aux attentes des propriétaires, des clients, des salariés, aux évolutions de l’environnement, aux ressources disponibles.

Quelques soit la position du manager dans l’entreprise, une de ses activités essentielles sera la prise de décision. Cette capacité des managers à prendre les bonnes décisions est primordiale pour l’entreprise.

1.1 Les informations, l’information

Du point de vue du manager l’information est une ressource essentielle : sa qualité conditionne très fortement la qualité de la décision.

La situation est souvent paradoxale : d’une part le manager est noyé sous un ensemble d’informations pléthoriques, d’autre part l’information vraiment pertinente, différenciante, idéale, est rarement disponible spontanément. Pour ces deux raisons un manager doit avoir un système d’information capable de lui donner rapidement, de manière fiable et actualisée l’information dont il a besoin. La création et la maintenance de ce système, dont une partie est informelle, est une préoccupation importante pour le manager.

Ainsi la comptabilité, le suivi des coûts, la connaissance des marchés, des produits concurrents, l’évaluation des besoins humains, la connaissance des collaborateurs… sont, parmi bien d’autres, des éléments du système d’information du manager.

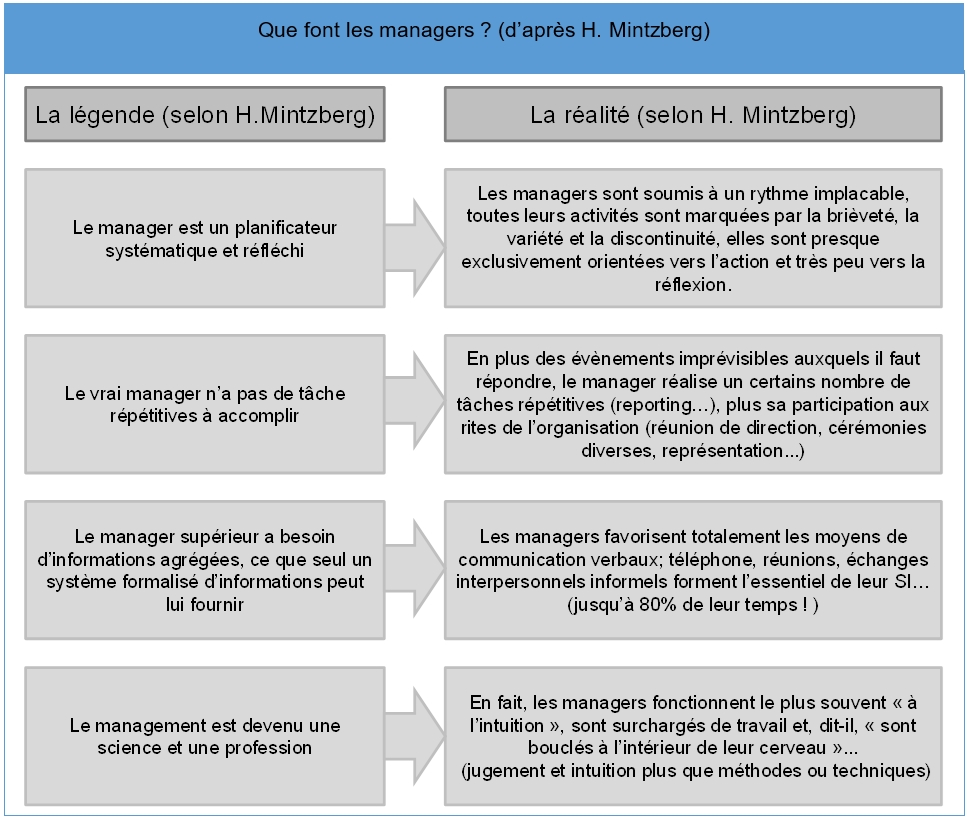

1.2 L’analyse, le traitement de l’information par le manager

Comment le manager traite-t-il les informations? On peut penser qu’il mobilise pour cela des outils techniques acquis lors de sa formation. Toutefois cette supposition résiste mal à l’analyse: l’observation quotidienne du travail du manager[1] ne montre pas un recours systématique à un savoir-faire technicien. Au contraire, le manager exploite beaucoup son expérience pour sélectionner, hiérarchiser et traiter les informations. C’est un moyen de faire face au volume d’informations, à leur aspect multidimensionnel et aussi au manque de temps auquel les managers sont souvent confrontés.

Par ailleurs le manager interagit beaucoup avec les autres acteurs de l’entreprise c’est un moyen de compléter son système d’information mais aussi de partager des analyses, de mutualiser des décisions, de faciliter leur acceptation.

Enfin il convient également de noter l’extrême variété des comportements des managers : leur système de valeur personnel, leur culture, leur histoire génèrent des analyses souvent radicalement différentes.

1.3 Les décisions

Un manager décide, c’est une partie essentielle de sa fonction.

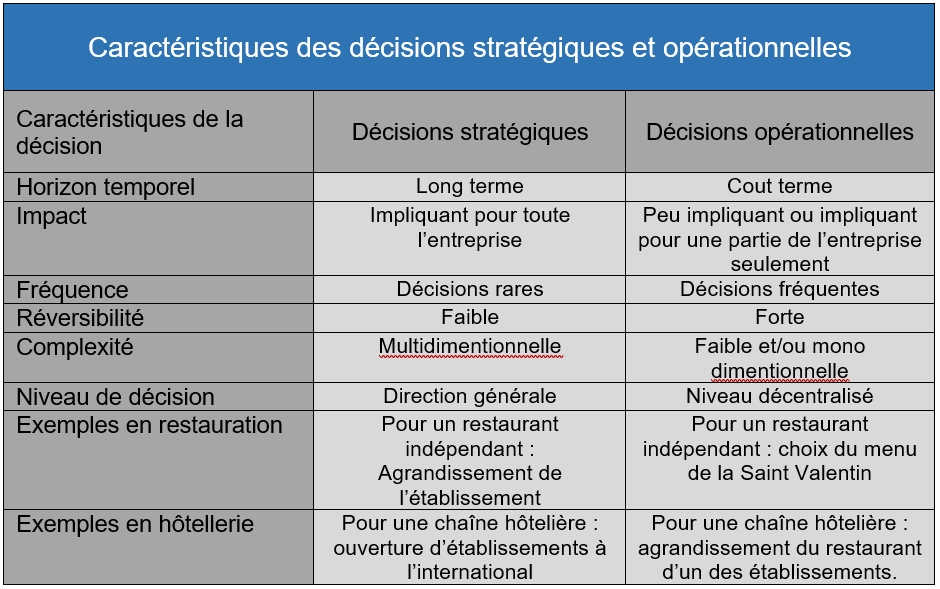

Certaines décisions sont très impliquantes (par exemple en raison des enjeux financiers en cause). Elles vont procurer des effets pendant longtemps, seront difficilement réversibles et mutidimentionnelles (par exemple car elles imbriquent des questions humaines, financières, commerciales) : ce sont les décisions stratégiques.

A contrario d’autres décisions moins impliquantes, moins à long terme mais plus nombreuses, plus fréquentes sont l’objet d’un management opérationnel : ce sont donc les décisions opérationnelles.

La distinction peut parfois paraître subtile : une même décision peut être stratégique dans une entreprise et pas dans une autre. Par ailleurs un manager stratégique prend aussi quotidiennement des décisions opérationnelles. Le revenue management, par exemple, nécessite des décisions stratégiques et opérationnelles très imbriquées. Enfin notons que les décisions n’ont pas à être systématiquement étiquetées, classées mais que le système de délégation des décisions y incite forcément ( même s’il n’utilise pas le mot « stratégique » est-ce que le General Manager d’un hôtel confiera le choix du nouveau logo à la gouvernante d’étage ? )

2 La démarche stratégique

L’origine du mot est militaire, il s’agit de l’art de conduire l’armée dans une guerre ou de l’y préparer. Le mot est utilisé depuis plusieurs décennies dans le monde des affaires, c’est sans doute symptomatique du durcissement des relations concurrentielles tout autant que de la montée en puissance de la pensée managériale.

En simplifiant on peut schématiser la démarche stratégique en six étapes :

2.1 Définir et formaliser la finalité de l’entreprise

Ce n’est pas véritablement un élément de la stratégie, il s’agit plutôt de la définition du cadre dans lequel la stratégie va être conçue : il s’agit à la fois de définir le métier, le marché de l’entreprise et aussi un « ciment » culturel qui renforce la cohérence de l’entreprise. C’est la définition de la raison d’être de l’entreprise, on dit aussi « la mission » de l’entreprise. La formulation de cette mission est difficile : trop précise elle risque de scléroser et de limiter l’entreprise, trop large elle pourrait ne pas être le ciment nécessaire à la cohérence, à la focalisation des énergies, à l’adoption d’une stratégie cohérente.

Il ne se s’agit pas d’un simple exercice de communication réservé à certaines entreprises, l’absence de définition et de formulation de la mission peut être très préjudiciable. Ainsi dès 1973 Peter Drucker notait que « la plus importante raison de frustration et d’échecs dans les entreprises provient d’une réflexion insuffisante de la raison d’être de l’entreprise, de sa mission »[2]

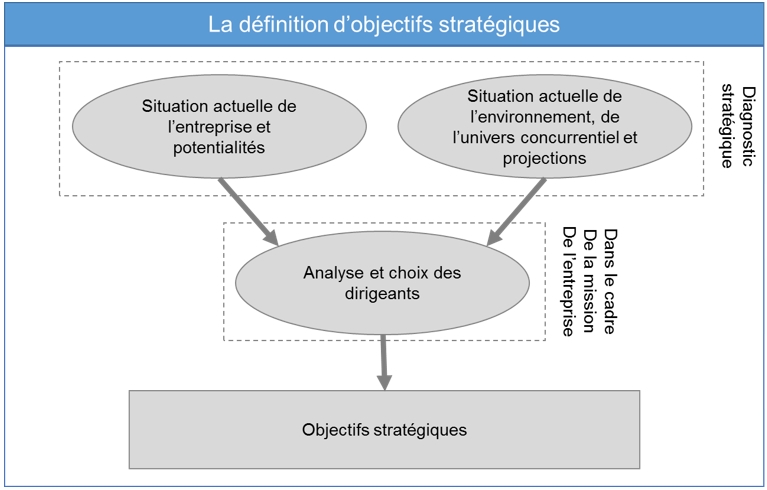

2.2 Le diagnostic et les objectifs stratégiques

Il s’agit d’évaluer la position stratégique de l’entreprise. C’est sur cette base et dans le cadre de la mission de l’entreprise que des objectifs stratégiques (à moyen/long terme) peuvent être envisagés, définis. Ces objectifs sont une intégration de la situation actuelle de l’entreprise et de son environnement, d’un ensemble de prévisions, d’une volonté d’orientation.

Ils vont orienter durablement l’action de l’entreprise, marquer son histoire, sa culture.

Les entreprises de taille importante, très souvent, ont plusieurs activités. On parle de portefeuille d’activité. Hard Rock Cafe, par exemple dispose d’un portefeuille d’activités assez varié : bar-restaurant, boutique, spa, produits cosmétiques, casino, golf. Dans le cadre du diagnostic stratégique il convient de distinguer et d’analyser indépendamment chaque domaine d’activité stratégique (DAS, parfois appelés SBU pour Strategic Business Unit) : il s’agit d’une partie de l’entreprise dédiée à un marché spécifique (donc avec ses propres concurrents) et donc nécessitant une stratégie particulière et indépendante des autres activités.

Une fois cette analyse par DAS réalisée ( 2.2.1) il convient d’analyser, si l’entreprise a plusieurs activités, l’équilibre de l’ensemble : c’est l’analyse du portefeuille d’activité ( 2.2.2).

2.2.1 L’analyse d’un domaine d’activité stratégique (DAS)

Très classiquement le diagnostic du DAS comporte deux volets : un diagnostic interne (les forces et les faiblesses, en anglais strengths and weaknesses) et externe (opportunités et menaces de l’environnement, en anglais opportunities and threaths).

Les outils sont nombreux pour aider les entreprises à réaliser ce diagnostic. Ils ont été élaborés soit par des praticiens d’entreprises, soit par des cabinets de conseil, soit par des universitaires. Ils constituent un ensemble au sein duquel le manager peut chercher l’outil le plus adapté à sa situation, à ses besoins. Nous présenterons les plus classiques :

2.2.1.1 Outils de diagnostic externe

– L’analyse PESTEL (Politique, Economique, Sociologique, Technologique, Ecologique, Légal) est un moyen mnémotechnique qui ambitionne d’identifier les facteurs d’environnement susceptibles d’influencer une activité, un marché. Pour chacun des points du PESTEL il conviendra d’identifier, et si possible de quantifier, les différentes variables potentiellement structurantes du marché. Par exemple pour une activité de restauration, au moment d’aborder la partie technologique (de T de PESTEL) il conviendra d’identifier, de caractériser, de mesurer les évolutions technologiques susceptibles de changer la structure du secteur : nouvelles techniques de production, nouveau matériels, rôle des agro-industries, digitalisation de la distribution et des approvisionnements…

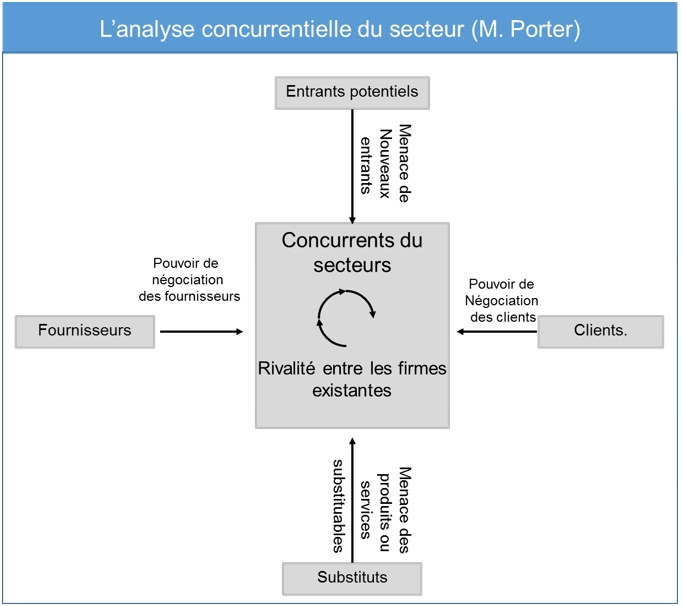

– La grille d’analyse concurrentielle du secteur de Mickaël Porter[3]. Il s’agit ici de produire une analyse élargie de la concurrence et donc d’identifier des facteurs clés de succès, c’est-à-dire les qualités qu’il faut obtenir pour rester compétitif sur ce secteur. Pour Porter 5 forces sont à prendre en compte pour cette analyse :

1 La concurrence des entreprises présentes sur le marché avec des produits similaires. Il s’agit ici d’analyser les différentes concurrents directs, leurs forces et leurs faiblesses.

2 La menace de produits substituts (pouvant satisfaire les mêmes besoins). A titre d’exemple nous pouvons dire que le secteur de l’hôtellerie est largement sous la menace de produits de substitution (chambre d’hôte/AirBnb, résidences de tourisme)

3 La menace d’entrants potentiels (entreprises susceptibles de pénétrer sur le marché). Sur certains marchés l’arrivée potentielle de nouveaux opérateurs fait peser une menace importante, souvent explicative des relations de concurrence. On peut considérer que McDonalds a ménagé Quick (ou limité son agressivité concurrentielle) pendant des années afin de retarder l’arrivée de Burger King sur le marché français

4 Les relations de pouvoir entre les entreprises du secteur et leurs clients (pouvoir de négociation des clients). Par exemple dans un secteur avec un nombre peu important de gros clients la capacité de l’entreprise à exercer du pouvoir sur ces clients est un facteur clé de succès (FCS).

5 les relations de pouvoir des entreprises du secteur et des fournisseurs (pouvoir de négociation des fournisseurs). Par exemple dans un secteur où les approvisionnements sont concentrés entre les mains d’un nombre d’un nombre restreint de fournisseurs, la capacité de l’entreprise à exercer un pouvoir sur ces fournisseur est un FCS.

Quelques années après avoir proposé son modèle M. Porter a mentionné l’intérêt d’ajouter le rôle de l’Etat à son analyse. Il s’agit d’intégrer dans l’analyse le pouvoir que peut exercer l’état sur les forces concurrentielles, principalement par la règlementation. On parle alors du « modèle des 5(+1) forces de Porter ». Il est facile d’illustrer l’importance de l’Etat pour la concurrence dans le secteur hôtelier : par exemple une règlementation plus ou moins contraignante pour les locations meublées de courte durée (via Air BnB par exemple) renforcera ou affaiblira la place des hôteliers face à ces substituts.

2.2.1.2 Outils de diagnostic interne

– L’analyse des ressources stratégiques (on parle parfois du modèle RBV : Resource Based View) : l’objectif est d’identifier objectivement et systématiquement les ressources stratégiques, c’est-à-dire celles qui constituent un avantage clé sur les concurrents, et d’évaluer en quoi elles participent à la performance de l’entreprise. Pour cette analyse, il est habituel de classer ces ressources en deux catégories :

- Les ressources tangibles de l’entreprise : il s’agit d’évaluer les immeubles et équipements (âge, localisation, qualité…), les ressources financières (analyse des résultats, de l’équilibre financier, de la capacité d’endettement…), des ressources humaines (pyramide des âges, niveaux de qualification, implication, turn over…)

- Les ressources intangibles : il convient ici d’évaluer les ressources technologiques de l’entreprise (savoir-faire spécifiques, brevets…), les ressources organisationnelles (structures de l’entreprise, flexibilité/capacité d’adaptation…), ressources marketing (portefeuille de marque : notoriété et image)

Les compétences stratégiques sont les capacités de l’entreprises à exploiter, à combiner ces ressources de manière à en faire des avantages compétitifs puissants et durables.

Ces ressources et compétences doivent être créatrices de valeur (apporter de la valeur à l’entreprise, à ses produits), elles doivent être rares (peu ou pas détenus par d’autres concurrents) et difficilement imitables.

On perçoit bien la complémentarité de cette approche par rapport au diagnostic externe : une entreprise performante ne le doit pas seulement à son adaptation à son environnement externe mais également à sa capacité à faire émerger et à exploiter des ressources stratégiques internes.

L’analyse permet également de mettre en valeur les points faibles de l’entreprise en matière de ressources stratégiques.

– La chaîne de valeur de M. Porter

Cet outil de diagnostic interne vise à identifier ce qui permet à l’entreprise de créer de la valeur pour l’entreprise (la marge, au sens de Porter). Pour certaines entreprises la valeur provient principalement d’un élément de la chaîne de valeur alors que pour d’autres elle provient de quasiment tous les éléments de la chaîne (on peut donc supposer une plus grande force dans le second cas).

Outre l’identification de l’origine de la valeur, l’analyse permet d’évaluer le risque stratégique, la balance avantage/coût pour chaque élément de la chaîne, de choisir les activités à externaliser, celles à renforcer.

Cette approche peut être complémentaire de l’analyse de ressources stratégiques, vu au point précédent mais les deux analyses sont en partie redondantes, il convient en général de pratiquer l’une ou l’autre.

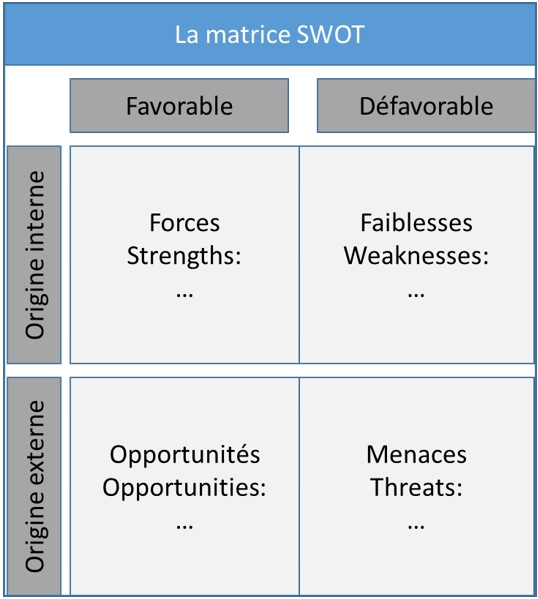

2.2.1.3 Une synthèse du diagnostic interne et externe du DAS : la matrice SWOT

Les résultats de synthèse du diagnostic stratégique sont souvent synthétisés sous la forme d’un tableau, d’une matrice « SWOT » (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths) plus rarement appelée FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces). Les avantages de cette représentation sont d’une part la vision très synthétique qu’elle donne de l’activité, d’autre part la caractérisation en quatre classes qui permet d’entrevoir assez vite les possibilités de définir les objectifs et les moyens stratégiques.

Toutefois le succès de l’outil a conduit à une banalisation parfois préjudiciable : l’outil ne présente d’intérêt que si sa mise en œuvre est faite avec rigueur :

- appliqué à un DAS et non pas à une entreprise dans son ensemble, sauf mono activité,

- diagnostics internes et externes de qualité

2.2.2 L’analyse d’un portefeuille d’activités

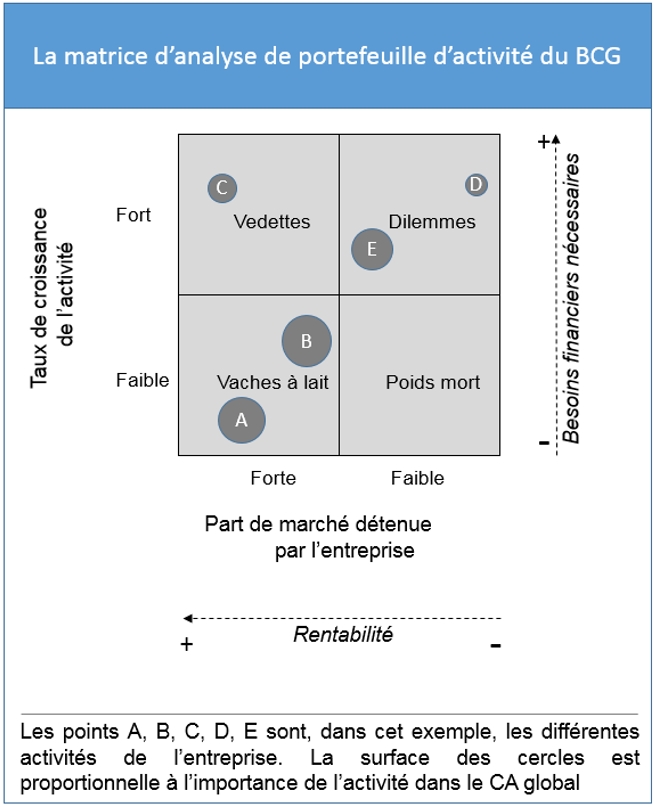

Dans le cas d’une entreprise mono-activité le diagnostic stratégique se limite aux outils vus précédemment, dans le cas d’une entreprise disposant d’un portefeuille d’activités (donc plusieurs activités indépendantes), l’analyse de chaque DAS sera complétée par l’analyse de l’équilibre de ce portefeuille. Pour cela plusieurs outils sont à disposition, nous présentons le plus classique : la matrice du Boston Consulting Group (du nom de ce célèbre cabinet de conseils en stratégie). Cette représentation tente de synthétiser dans un graphique à deux dimensions l’intérêt des différentes activités et l’équilibre de l’ensemble.

La matrice du BCG est sans doute celle qui bénéficie de la plus forte notoriété. Elle met en rapport la part de marché détenue (sensée synthétiser la compétitivité de l’entreprise) et le taux de croissance de l’activité sensé représenter l’attractivité du marché). La taille de chaque point est proportionnelle à l’importance relative de l’activité dans le chiffre d’affaires de l’entreprise.

La lecture de la matrice permet une vision dynamique des activités de l’entreprise :

– les activités « vedettes » (gourmandes en liquidités car il faut financer la croissance) sont destinées à devenir, avec l’arrivée à maturité, des vaches à lait (rentables et génératrices de liquidités), lesquelles seront appelées à disparaître à plus ou moins long terme.

– l’entreprise doit sélectionner les « dilemmes » qu’elle estime pouvoir faire évoluer vers la catégorie « vedette ‘donc gagner des parts de marché) et abandonner les autres. Les poids morts, sauf s’ils présentent des avantages n’apparaissant pas dans la matrice (vecteur d’image par exemple) sont en principe destinés à être abandonnés.

– les activités « Vaches à lait » nécessitent peu d’investissement financier et génèrent une forte rentabilité : elles permettront de financer la croissance des vedettes et de faire évoluer les « dilemmes » sélectionnés.

La matrice ci-contre permet de mettre en valeur un portefeuille assez bien équilibré : les activités A et B, importantes pour l’entreprise doivent permettre de financer C et E. D pourrait être, sous réserve d’analyse plus détaillée, abandonnée.

La simplicité de la représentation, son caractère un peu ludique (les noms des catégories d’activité ont connu beaucoup de succès), l’aspect novateur de la matrice (dans les années 70) sont sûrement explicatifs de la notoriété du modèle. Pourtant de nombreuses critiques ont été émises à son sujet :

– l’attractivité d’un marché ne se résume pas à son taux de croissance,

– la compétitivité d’une entreprise ne se lit pas seulement dans sa part de marché.

D’autres matrices ont été proposées pour faire face aux insuffisances du modèle du BCG. La matrice Mc Kinsey par exemple propose un perfectionnement de la mesure de l’attractivité du marché (laquelle n’est plus limitée à la croissance mais intègre également des éléments financiers et technologiques) et de la compétitivité de l’entreprise (qui n’est pas limitée à la part de marché mais peut intégrer en plus la productivité, la maîtrise technologique, …).

D’une manière générale, l’analyse stratégique des activités intègre aujourd’hui des variables plus nombreuses et souvent plus qualitatives que les premiers modèles du type BCG.

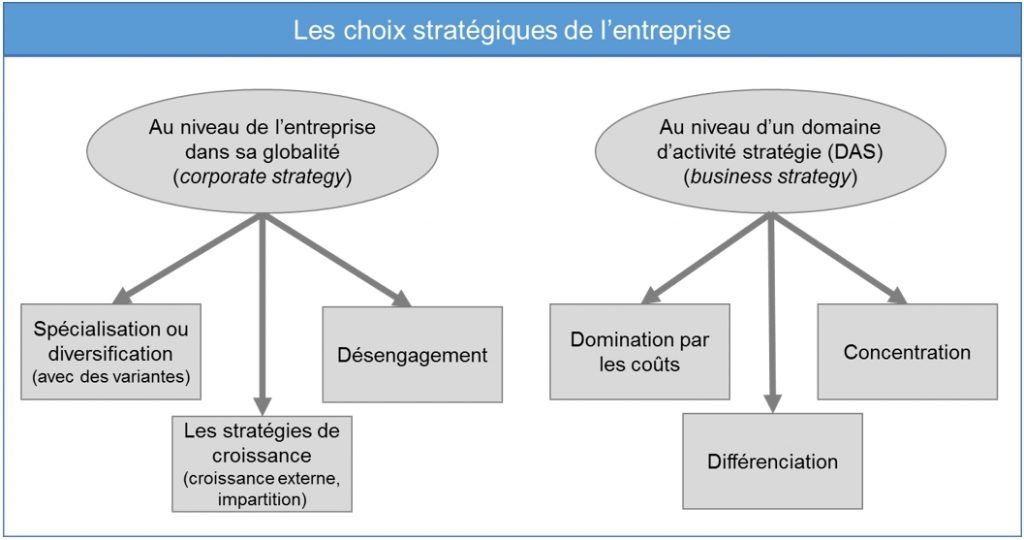

2.3 Les choix stratégiques

Les choix stratégiques peuvent se situer à deux niveaux :

- au niveau global (ou corporate strategy) : la question est de définir les axes de développement de l’entreprise dans sa globalité. Va-t-elle se spécialiser dans une activité, dans une technologie ou au contraire s’ouvrir à de nouvelles activités, se diversifier ? Dans ce second cas les nouvelles activités seront-elle liées aux précédentes ou indépendantes ? L’entreprise va-t-elle chercher à se développer sans investir (développement « asset light ») ou au contraire va-t-elle investir massivement (développement « asset heavy ») ? Est-il intéressant d’envisager un développement international ?… Nous le verrons les questions sont nombreuses

- au niveau de chaque activité, de chaque DAS (ou business strategy) : quelle stratégie développer dans chaque domaine d’activité stratégique (DAS) pour obtenir un avantage concurrentiel ?

En simplifiant et en étant un peu normatif les choix stratégiques classiques peuvent se résumer dans le schéma ci-dessous.

2.3.1 Corporate strategy

Il s’agit de stratégies globales de l’entreprise, qui ne concernent pas spécifiquement le développement de telle ou telle activité de l’entreprise.

2.3.1.1 Spécialisation ou diversification

La spécialisation consiste à limiter l’entreprise à une activité. L’entreprise peut avoir de nombreux produits au sein de cette activité. Beaucoup de groupes hôteliers ont fait ce choix (ACCOR, Hilton, Marriott…) mais pas tous (le chinois Jing Jang déploie ses activités en hôtellerie mais aussi dans le transport et la logistique, le Groupe Farine possède une cinquantaine d’hôtels en France mais aussi une marque de fromage et une d’huile d’olive).

L’entreprise spécialisée concentre donc son activité sur un métier, un ensemble homogène de compétences (un seul DAS). Tant que le secteur est en croissance cette stratégie présente des atouts importants : maîtrise technologique et commerciale (puisque tous les efforts sont portés sur la même activité), économies d’échelle (grâce à l’augmentation du volume produit les coûts unitaires diminuent), effets d’expérience (les coûts diminuent avec l’accumulation d’expérience), et renforcement/cohérence de l’identité de l’entreprise. Les petites et moyennes entreprises choisissent souvent cette stratégie car elle permet de concentrer des moyens financiers forcément limités.

La spécialisation peut également permettre un développement :

– par les marchés : il s’agit de chercher de nouveaux débouchés pour les produits du DAS sur de nouveaux marchés, à l’étranger par exemple.

– par les produits : une activité peut permettre une bonne croissance grâce aux lancements de nouveaux produits dans le même DAS. C’est, par exemple la stratégie retenue par de nombreux groupe de restauration : PizzaHut, McDonalds, Prêt-à-manger… restent dans le même DAS et obtiennent de la croissance grâce au lancement régulier de nouveaux produits (et aussi à la conquête de nouveaux marchés : preuve que les développements par les produits et par les marchés sont tout à fait compatibles).

A contrario certaines entreprises choisissent la diversification : elles se privent ainsi des avantages de la spécialisation que nous venons de voir (il peut toutefois y avoir des synergies entre DAS indépendants). La motivation peut venir de la perception d’une opportunité de développement à saisir dans un nouveau domaine : par exemple le Groupe sidérurgique et minier allemand Preussag a racheté, il y a quelques années, le voyagiste TUI parce qu’il pensait que le tourisme était promis à un bel avenir. Preussag n’avait au préalable aucune activité dans le tourisme. La motivation peut également trouver sa source dans le déclin de l’activité d’origine et donc la nécessite d’investir dans un nouveau domaine.

La diversification présente donc des avantages (investissements dans des activités rentables ou en croissance, limitation des risques conjoncturels propres à un secteur…) toutefois cette stratégie n’est pas sans inconvénients : dispersions des ressources et des compétences technologiques et commerciales, complexification des problèmes d’organisation, risque de dilution de l’identité de l’entreprise.

Les entreprises choisissent parfois de se développer en amont ou en aval de leur activité (si elle pratique en rachetant une entreprise préexistante de la filière, on parle alors d’« intégration verticale »). Par exemple il y a quelques années Buffalo Grill a voulu avoir son propre abattoir (Districoupe dont les clients ne sont pas uniquement les restaurants Buffalo). Ce n’est plus de la spécialisation, les technologies sont nouvelles pour l’entreprise…toutefois l’entreprise bénéficie de l’assurance d’une partie des débouchés (et/ou des approvisionnements). Les exemples en hôtellerie restauration sont assez nombreux : tel groupe hôtelier rachète une OTA (Online Travel Agency), tel brasseur crée un restaurant, tel boulanger industriel crée une chaîne de sandwicheries.

2.3.1.2 Le désengagement

Parfois l’entreprise envisage l’abandon d’un domaine d’activité, on parle alors de désengagement stratégique. L’objectif, très généralement, est d’affecter les ressources à un meilleur emploi (une activité plus rentable, plus prometteuse).

L’objectif est alors souvent de limiter les pertes de ce désengagement. Les options sont généralement peu nombreuses : le retrait brutal (cession des actifs, fermeture des établissements), le retrait progressif (cessions partielles et progressives des actifs, fermetures échelonnées) ou encore la mutation des actifs et des personnels vers un nouveau domaine d’activité (éthiquement satisfaisant mais souvent impossible d’un point de vue pratique). Par exemple le fond de pension américain « Starwood Capital Group » a décidé de se désengager de l’activité hôtelière, il a cédé en une fois en 2016, sa filiale « Starwood Hotels and resorts » au Groupe Marriott.

2.3.1.3 Les stratégies de croissance

La croissance externe :

Parallèlement au développement de ses activités (voir plus loin : business strategy) l’entreprise peut assoir son développement sur des ressources et compétences en acquérant tout ou partie d’une autre entreprise : c’est la croissance externe.

Cette stratégie présente plusieurs avantages, par exemple :

- La rapidité : lorsque Jing Jang rachète Louvre Hotels, il a entre les mains en quelques semaines plus de 1000 hôtels. Il aurait fallu de nombreuses années pour obtenir la même chose en croissance interne.

- L’acquisition d’un savoir-faire : il ne s’agit pas d’acquérir seulement des actifs physiques. Lors du rachat de l’entreprise le savoir-faire, les équipes, les marques, les contrats… sont entre les mains de l’acquéreur.

- La réalisation d’économies d’échelle (lorsque l’acquisition est dans le même domaine qu’une des activités de l’acquéreur)

Cette stratégie n’est pas exempte d’inconvénients :

- Il est nécessaire de pouvoir mobiliser rapidement des sommes importantes. Cela peut être difficile.

- L’acquisition correspond rarement exactement aux souhaits idéaux de l’acquéreur : cela peut entraîner des difficultés d’intégration, des redondances de compétences inutiles, de lourdes réorganisations ou encore des risques de cannibalisation (par exemple lorsque le rachat porte sur un concurrent).

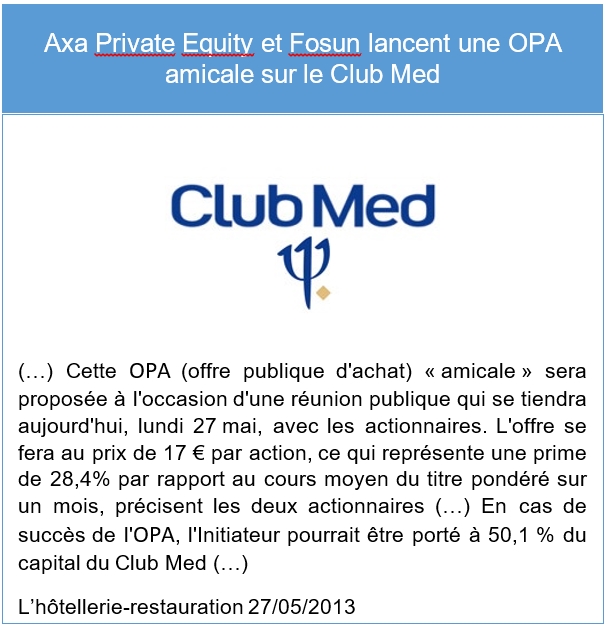

D’un point de vue financier le rachat peut se faire par négociation directe avec les propriétaires. Cela n’est pas envisageable lorsque la société achetée est cotée en bourse : dans ce cas il est possible de procéder :

- Au « ramassage boursier », c’est-à-dire d’acheter jour après jour les actions à vendre jusqu’à avoir suffisamment d’actions pour s’assurer la maîtrise de l’entreprise convoitée.

- Par OPA (offre publique d’achat). L’acquéreur s’adresse publiquement à tous les détenteurs d’action de la société convoitée et propose un rachat, en espèce, pour un prix supérieur au cours de l’action et pour un volume d’actions donné. L’offre est valable pendant une période de 1 à 3 mois et elle est garantie à condition que le nombre d’actions fixé soit atteint à la fin de la période.

- Par OPE (offre publique d’échange) dont le principe est le même que l’OPA mais l’acquéreur propose ses propres actions en paiement aux vendeurs.

Au niveau du montage juridique l’acquisition peut prendre différentes formes, principalement :

- L’acquéreur garde dans son actif les actions de l’entreprise achetée qui devient donc une filiale,

- L’opération peut être une absorption : la société acquise disparaît après l’opération, ses actifs sont intégrés dans celui de l’acquéreur,

- L’opération peut être une fusion : les deux sociétés disparaissent et donnent naissance à une nouvelle entité.

Les stratégies d’impartition :

Il s’agit de politique de coopération entre plusieurs entreprises disposant de potentiels complémentaires et œuvrant en commun afin de dégager des synergies. Dans ce cadre très large on trouve :

- La sous-traitance : il s’agit d’un contrat par lequel un « donneur d’ordre » confie à une autre entreprise, le « sous-traitant » la réalisation d’une production sous la contrainte d’un cahier des charges.

- La co-traitance : deux entreprises complémentaires, dans le cadre de ce type de contrat, se partagent la réalisation d’un projet.

- L’accord de licence : il permet à une entreprise de multiplier les usages de son savoir-faire, de sa marque, de ses brevets en accordant, par un contrat de licence, à une autre entreprise le droit d’utiliser ce savoir-faire, cette marque.

- La franchise, très utilisée en hôtellerie restauration : c’est un contrat par lequel une entreprise, le franchiseur, apporte des signes de ralliements (marque, logo), son savoir-faire, son catalogue de produit à une autre entreprise, le franchisé. Ce dernier doit verser, en échange, des droits d’entrée et des redevances. Il doit également respecter le cahier des charges imposé par le franchiseur.

- Le mandat de gestion, très fréquent en hôtellerie, surtout dans les segments haut de gamme (on dit parfois « management agreement » ou tout simplement on parle d’« hôtels managés ») : c’est un contrat par lequel une entreprise confie à une autre le soin de gérer un de ses actifs.

Ce type de développement, très répandu en hôtellerie, est dit « asset light » (par opposition à « asset heavy ou « asset fat ») il présente l’avantage de mobiliser peu de capitaux pour une des entreprises du contrat. On préfère parfois l’expression « évitement de capacité » pour qualifier cette stratégie. Par exemple dans le cas du mandat de gestion, l’opérateur hôtelier n’investit ni dans les murs ni dans le fonds de commerce.

Les stratégies d’impartition permettent une efficacité renforcée dans la mesure où les entreprises sont, dans ce cadre, spécialisées (par exemple dans un hôtel managé, le propriétaire est spécialiste de l’investissement immobilier, l’opérateur hôtelier spécialiste de l’optimisation de l’exploitation hôtelière). Cela peut répondre à la volonté de certaines entreprises : « croître sans investir ». Par ailleurs les entreprises peuvent y trouver une plus grande flexibilité.

Ces stratégies présentent également des inconvénients : relations de dépendance (certaines entreprises deviennent « symbiotiques », elles ne peuvent plus vivre sans l’autre), risque de perte de compétences, risque de conflits entre les partenaires.

2.3.2 Business strategy

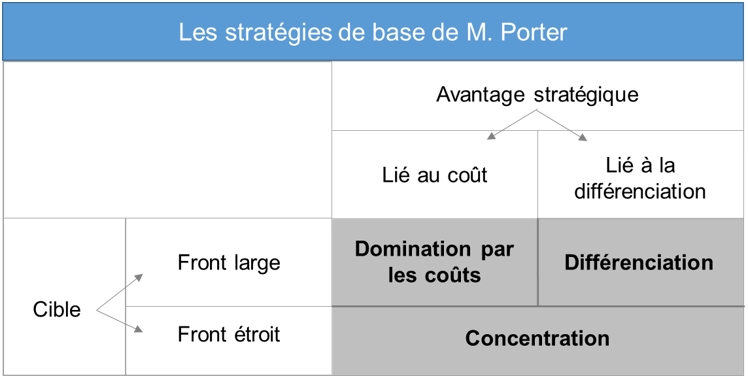

Nous nous attachons ici au développement d’un domaine d’activité stratégique spécifique et non, comme au point précédent à une entreprise dans sa globalité. Les stratégies concurrentielles de base les plus classiques sont répertoriées et qualifiées par M. Porter.

Ces stratégies jouent un rôle décisif dans la détermination du niveau de performance de l’entreprise car cette performance dépend beaucoup de de sa capacité à lutter efficacement contre ses concurrents, dans chacun des domaines où elle a décidé de se développer. Selon M. Porter il n’y a pas de possibilité de bonnes stratégies hybrides qui pourraient s’intercaler dans cette classification.

2.3.2.1La stratégie de domination par les coûts

Elle repose sur le postulat selon lequel l’entreprise la plus compétitive est celle qui a les coûts les plus bas. Ce postulat a été empiriquement validé par l’analyse statistique de la performance de très nombreuses entreprises sur une longue période.

Ces stratégies consistent donc à proposer des produits ou des services dont la valeur pour le client est comparable à celles des concurrents mais en supportant un coût un coût moindre. Cet avantage peut être exploité :

- soit en proposant le produit ou le service à un prix plus faible (d’où une part de marché plus importante le produit est équivalent à ceux de la concurrence),

- soit en proposant un à prix équivalent donc avec une marge plus importante (ce qui donne davantage de moyens pour satisfaire les actionnaires, pour financer le développement…)

- soit encore par une combinaison des deux points précédents

L’obtention de ces avantages en matière de coût peut s’obtenir de trois manières (compatibles entre elles) ;

- La taille : en général le coût de production unitaire diminue lorsque les quantités produites augmentent. Ce sont les économies d’échelle. La stratégie de domination par les coûts est donc une stratégie qui ambitionne des volumes de production et de vente plus important que la concurrence.

- L’ancienneté sur le marché : l’arrivée précoce sur un marché permet de bénéficier d’expériences de production et de coûts avant les concurrents. Ces effets d’expériences sont en général bénéfiques à la réduction des coûts… surtout dans les premiers temps. Cela peut procurer un avantage compétitif décisif.

- La stratégie elle-même : la volonté de dominer le marché par les coûts s’accompagne d’une focalisation sur la réduction des coûts.

Cette stratégie de domination par les coûts doit permettre une meilleure part de marché. De plus, plusieurs études statistiques reconnues montrent en effet que la stratégie de domination par les coûts permet une meilleure rentabilité. Enfin cette position peut être durable car elle est difficilement imitable (on peut facilement imiter les sandwiches McDonalds, beaucoup plus difficilement obtenir les mêmes coûts). Toutefois si plusieurs compétiteurs entendent suivre cette voie cela peut conduire à une guerre des prix destructrice.

Pour M Porter c’est souvent la meilleure stratégie mais, dans un secteur donné, elle ne peut être valablement et durablement conservée que par une entreprise. Celles qui ne peuvent obtenir cette stratégie doivent donc se différencier ou se focaliser sur un segment de marché.

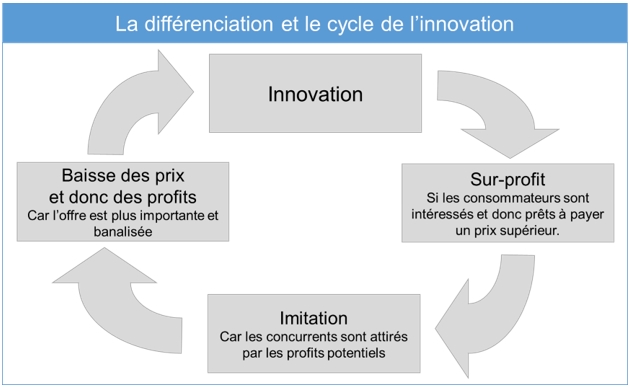

2.3.2.2La stratégie de différenciation

Elle consiste, pour une entreprise, à donner à son offre (produits ou services) une spécificité par rapport à celle de ses concurrents. Les biens et services différenciés satisfont les besoins des clients au travers un avantage concurrentiel durable, clairement perçu par le consommateur. Ceci permet aux entreprises de désensibiliser partiellement le marché face aux prix (donc de faire face à un leader par les coûts), d’obtenir des marges plus élevées mais, en principe, sur la plupart des marchés, cette stratégie aboutit à des parts de marché plus faibles que celles de la stratégie précédente (domination par les coûts).

Il y a un risque, pour pratiquement toute stratégie de différenciation : être copié par un concurrent (on parle alors de « déposisionnement »). Cette stratégie incite donc à innover et à améliorer les produits et services en permanence. Souvent l’avantage concurrentiel résidera davantage dans cette capacité à innover que dans une position différenciée figée et durable.

Les sources de différenciation sont multiples. Elle peut s’envisager de différentes manières :

- Différenciation par le haut (ou sophistication) : qualité, sécurité, originalité, design, ajout de services périphériques… Toutefois la différenciation doit être significative, clairement perçue, pertinente aux yeux des consommateurs de manière à ce qu’ils acceptent un prix supérieur.

- Différenciation par le bas (ou épuration) : L’objectif est de réduire le coût plus que le prix sans toutefois être dans une logique de domination par les coûts. Il faut donc identifier les éléments clés qui génèrent de la valeur aux yeux des clients et de se concentrer sur ces éléments afin de proposer un produit « sans fioriture ».

2.3.2.3 La stratégie de focalisation (ou de niche ou encore de concentration)

Cette stratégie consiste à concentrer son activité sur une partie du marché, un segment, dont les attentes sont très spécifiques.

L’avantage de cette stratégie est qu’elle limite la force de la concurrence dans la mesure où l’offre de l’entreprise peut prétendre être mieux adaptée au segment ciblé. La focalisation peut se faire sur des attentes mais aussi, c’est une simple variante (elle est fréquente en hôtellerie-restauration), sur des espaces géographiques spécifique (un hôtel sur une île par exemple). Par définition le segment concerné est spécifique et de petite taille, ce type de stratégie est donc adapté aux petites entreprises car les possibilités de développement sont limitées.

Compte tenu de la faible taille du marché visé, l’arrivée d’un concurrent focalisé sur le même segment génèrera des effets délétères.

3 Structure et organisation

En plus de l’orienter, les dirigeants de l’entreprise doivent aussi, c’est essentiel, l’organiser, la structurer.

3.1 Les modèles de structure

La structure d’une entreprise véhicule l’idée d’une stabilité entre ses différents membres, ses différentes parties. Cela ne peut être agencé au hasard, une certaine logique y a conduit, un certain ordre y règne. On pourra retenir la définition de Mintzberg pour qui la structure est « la somme totale des moyens utilisés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour assurer la coordination nécessaire entre ces tâches[4]«

Il convient donc d’éviter les confusions entre la structure et les supports qui la décrivent (par exemple : la structure n’est pas l’organigramme. Ce dernier n’est qu’un support de représentation, partiel et souvent discutable de la structure.).

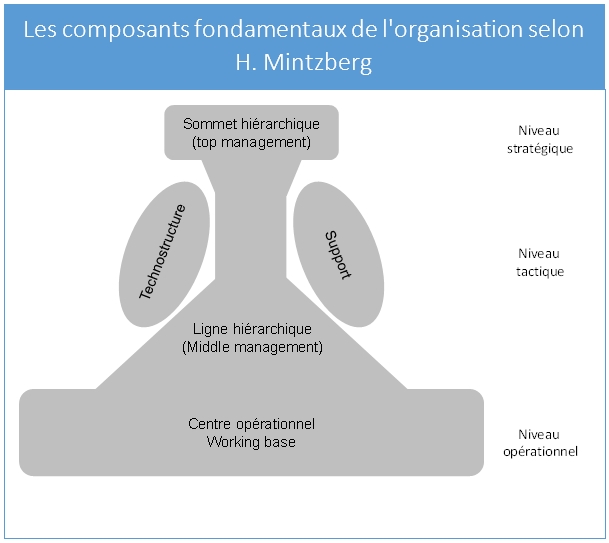

Les travaux d’H. Mintzberg sont aujourd’hui encore une référence dans la mise en évidence de modèles, de types d’organisation[5].

– Le centre opérationnel : il comprend les membres de l’organisation qui produisent les biens et services ou en soutiennent directement la production.

– Le sommet stratégique : Il est composé des cadres dirigeants de l’organisation et de leurs conseillers. Sa fonction est de faire en sorte que l’organisation remplisse sa mission de façon efficace : il s’agit donc de la définition des choix et du contrôle stratégiques.

– La ligne hiérarchique : elle est composée des cadres intermédiaires qui figurent dans une ligne directe d’autorité formelle entre les membres du sommet stratégique et ceux du centre opérationnel.

– La technostructure : elle est composée des analystes. Situés en dehors de la structure d’autorité formelle, ces analystes sont les acteurs de la standardisation dans l’organisation.

– Le support logistique : Il est composé de tous les services qui fournissent un soutien indirect au reste de l’organisation (informatique, entretien …).

Selon le type de structure les différentes composantes ci-dessus seront sur-représentées ou sous représentées donnant lieu à des variantes plus ou moins caractéristiques : une jeune et petite entreprise n’aura souvent qu’un sommet hiérarchique (le chef d’entreprise) et un centre opérationnel (les employés), contrairement à une multinationale dont l’organisation sera beaucoup complexe.

3.2 Les choix en matière de structure et d’organisation

Les choix fondamentaux concernent :

- La spécialisation du travail : plus le travail sera spécialisé plus la technostructure, la ligne hiérarchique et les fonctions supports devront être importantes (et inversement).

- La répartition de l’autorité, la décentralisation des décisions : plus l’autorité sera centralisée plus ligne hiérarchique sera conséquente.

- La coordination des actions : plus la coordination horizontale sera importante moins la ligne hiérarchique sera importante.

Toutes les entreprises ne font pas les mêmes choix. On peut considérer que la situation de l’entreprise impose des contraintes au niveau de la structure : on imagine bien qu’un petit restaurant n’a pas la même ligne hiérarchique qu’une société de restauration collective internationale. La littérature à ce sujet est particulièrement fournie :

– Pour certains la structure est déterminée par des variables exogènes. Ce sont les théories de la contingence. Il n’y aurait donc pas, selon ces approches, de structure idéale, tout dépendrait de la situation. Les facteurs de contingence (qui expliqueraient donc la détermination des structures) les plus étudiés sont la taille, l’âge de l’entreprise, sa technologie (production industrielle traditionnelle, nouvelle technologie, activités de services) et les caractéristiques de l’environnement (stable ou non).

– D’autres, en particulier l’historien A. Chandler, avancent qu’en plus du rôle de l’environnement, les dirigeant influeraient très fortement les structures de l’entreprise, d’où l’idée (controversée) que « la structure suit la stratégie ».

– Enfin pour certains l’explication est plus endogène : les jeux de pouvoirs des dirigeants, le « style » du personnel dirigeant sont avancés comme éléments explicatifs de la structure.

En fonction de cette structure les mécanismes de coordination seront différents : l’autorité formelle jouera un rôle essentiel lorsque la ligne hiérarchique est fortement marquée (« Oui chef ! ») alors qu’elle laissera davantage de place dans des structures plus « plates » (moins d’échelons dans la hiérarchie), la coordination se fera alors davantage par le partage d’informations informelles, réunions, coordinations interpersonnelles.

La direction de l’entreprise va donc agir, sous contrainte, sur le type de structure mise en place et ensuite favoriser les modes de coordination en adéquation avec cette structure. Par exemple le directeur d’un restaurant gastronomique peut vouloir favoriser une structure très hiérarchisée dans la cuisine car les postes sont spécialisés, la coordination doit être immédiate pendant le coup de feu. S’il démissionne pour créer un centre de formation, il pourra envisager une structure plus horizontale, une coordination plus informelle. Les convictions personnelles, la culture, les modes de management des dirigeants de l’entreprise participent également fortement au caractère plus ou moins hiérarchique de l’organisation (orientation vers un système commandement/contrôle/sanction ou vers un modèle plus participatif, davantage régulé par l’ajustement mutuel).

L’organisation de l’entreprise est également le fruit de son histoire, c’est donc un élément de sa culture, on parle de « culture organisationnelle ». Cette culture organisationnelle est un élément de stabilité, un repère, une assurance pour les membres de l’entreprise…mais aussi, parfois, un frein au changement.

4 La conduite du changement

4.1 Un changement permanent

Le changement est une nécessité dans la plupart des entreprises. La capacité à évoluer est, de plus en plus, un facteur de performance si bien que dans de nombreuses entreprises le changement est permanent. Il s’agit de s’adapter à un environnement de plus en plus instable : évolution de la concurrence, évolution du comportement du consommateur, évolution sociales diverses (par exemple : changement des comportements des nouvelles générations face au travail, responsabilités sociétales de l’entreprise…), bouleversement technologiques, changement de règlementation.

Le changement peut être une simple amélioration (un réglage, une réforme) ou, c’est plus radical, une rupture (une restructuration, une refondation). Les situations sont très variées : cela peut être par exemple l’acquisition d’un nouveau matériel de production, une réimplantation de la cuisine, un nouveau logiciel de réservation, la création de nouveaux postes de travail, une nouvelle organisation des équipes, un changement des produits vendus, un agrandissement, un virage stratégique, une fusion, une cession/changement de propriétaire. Chacun de ces évènements va entraîner à son tour des changements dans les procédures de travail, les circuits de décisions, le système d’information, de contrôle et d’évaluation des performances, des rémunérations…

4.2 La résistance au changement

Par définition un changement est la remise en cause d’un existant. Pour les différentes personnes concernées il s’agit en quelque sorte d’échanger un existant connu et certain contre un futur imaginé.

Pour les salariés l’existant présente souvent l’avantage de la sécurité, le changement celui de la nouveauté. Chacun ne perçoit pas les choses de la même manière : généralement un petit nombre sera d’emblée, par principe, par culture, opposé au changement, au contraire certains individus vont immédiatement se positionner en faveur de la nouveauté. Ces deux catégories vont s’impliquer dans le changement : les premiers pour s’y opposer, les seconds pour en faire la promotion mais pour l’essentiel les salariés, face au changement, risquent d’être dans l’expectative, avec des sentiments mêlés d’inquiétudes et d’espoir.

Ces inquiétudes seront d’autant plus grandes que le changement envisagé sera fort (car l’inconnu est plus important) mais d’autres éléments sont de nature à renforcer la résistance au changement :

- Le manque de stabilité du projet, de l’équipe projet

- L’intérêt non compris (non présenté, non expliqué) du changement

- De mauvaises expériences préalables (changements précédents mal vécus)

- Le sentiment d’impuissance (l’absence de participation des salariés à la conception du changement)

- L’absence d’accompagnement (formations)

- Mauvaise gestion du calendrier (par exemple nouvel outil déployé avant la formation, avant la réorganisation)

La direction, le management, ne doit pas négliger ces résistances au changement. C’est une évidence mais il faut le rappeler : le changement ne peut pas se faire sans les membres de l’entreprise. L’acceptation peut être plus ou moins bonne mais si elle n’existe pas du tout le changement ne se fera pas. Par exemple le refus des équipes, plus ou moins explicite, est une source fréquente de l’échec de l’implantation de nouveaux logiciels.

4.3 Comment conduire le changement ?

L’enjeu est de taille car il faut à la fois continuer à produire et réussir le changement. Les nombreuses analyses d’expérience de conduite du changement montrent que la méthode est essentielle dans la réalisation des objectifs du changement. Quel que soit la méthode la capacité de faire adhérer tous les salariés concernés au projet sera essentielle. Cette adhésion ne peut être obtenue que si la direction de l’entreprise s’y implique, tout au long du processus.

En simplifiant on peut considérer deux approches distinctes :

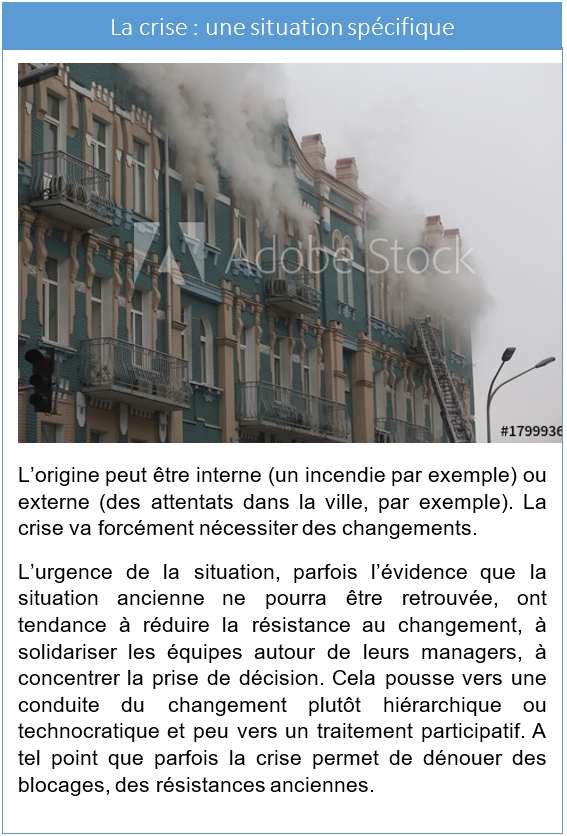

- Une méthodologie technocratique et hiérarchique : le changement est pensé par des experts (internes ou externes), il est rationalisé (y compris dans les outils d’accompagnement : présentation aux salariés, formation…), décidé par le(s) manager(s), mise en œuvre par la hiérarchie. En plus de la rationalité espérée, cette approche peut-être assez rapide, ce qui est en matière de changement une qualité essentielle. C’est une conception ancienne (on pourrait remonter au taylorisme et au rôle des ingénieurs dans l’organisation du travail) à laquelle on peut encore trouver des vertus : en cas d’urgence (crise par exemple) mais aussi lorsque le niveau d’implication des personnels est faible. En effet la seconde approche, que nous allons voir dans quelques lignes, suppose que les salariés sont prêts et capables à s’investir dans le projet de changement : cette hypothèse n’est pas toujours vérifiée.

- Une approche participative. Il s’agit de faire participer les principaux intéressés à la conception du changement et à sa mise en œuvre. Cette idée repose sur des postulats et des constats de faiblesse de l’approche technocratique :

- Les salariés peuvent attacher peu de crédit à l’’explication rhétorique du changement faite par leur hiérarchie. Ils seront davantage convaincus par des projets auxquels ils participent directement. Le changement est une expérience qui, outre la satisfaction directe qu’elle peut éventuellement procurer, peut permettre de mieux comprendre et diffuser l’intérêt de ce changement et des orientation retenues.

- Les experts peuvent avoir des difficultés à comprendre les implications du changement pour les principaux intéressés et donc à concevoir de bonnes solutions.

- Les principaux intéressés disposent de compétences métiers qui permettent de concevoir de bonnes solutions.

Dans cette approche participative, on est souvent dans la co-construction : direction, experts (architectes, …) et salariés.

Enfin signalons que le changement s’accompagne, ce n’est pas la moindre difficulté, d’une modification des instruments de gestion : les outils de mesure et contrôle de performance doivent également évoluer. Selon le cas cela peut-être, par exemple, de simples modifications d’indicateurs de gestion (par exemple une nouvelle mesure de la productivité), des remises en cause de tableaux de bord, la refonte du système d’information, la révision des classifications et des rémunérations des salariés.

5 Le management du risque

Les activités de l’entreprise génèrent une multitude de dangers dont l’impact (négatif par définition) et la probabilité d’apparition sont variables. La notion de risque est une combinaison de ces deux éléments : impact négatif et probabilité.

Le risque est présent à tous les niveaux de l’activité de l’entreprise, il doit être identifié, évalué et anticipé. C’est un travail important en termes de volume et d’enjeux. Le management du risque est une question stratégique, puisqu’il en va de la survie de l’entreprise, dans les entreprises de taille importante cela a donné lieu à la création de poste, parfois de services spécifiques : le risk manager. Toutefois, même lorsque qu’un tel service existe, le management du risque est largement réparti dans l’entreprise de la direction jusqu’aux postes opérationnels.

5.1 L’analyse des risques

5.1.1 L’identification des risques

Certains risques viennent à l’esprit avec évidence : il suffit de traverser une cuisine au moment du coup de feu pour en percevoir immédiatement (par exemple le risque d’incendie, de blessure du personnel) d’autres sont plus difficiles à identifier (le risque d’explosion d’une usine chimique à 20 km de l’hôtel) ce qui ne veut pas dire qu’ils sont moindres.

La phase d’identification est particulièrement délicate, d’une part car les dangers sont extrêmement nombreux et variés, d’autre part car les « signaux » détectables peuvent être extrêmement faibles. Ainsi il sera toujours difficile de prétendre avoir une liste absolument exhaustive des risques.

On peut les classer de différentes manières :

- risques naturels (tempêtes, tremblement de terre…) ou liés à l’activité humaine (risque industriel, accident du travail, risque juridique…)

- d’origine interne (incendie…) ou externe (attentats…)

- d’impact matériel, environnemental ou personnel (blessures, maladies, décès)

- …

L’identification concerne également les « facteurs de risques », ou danger, c’est-à-dire des éléments susceptibles d’accroitre la probabilité d’apparition d’un accident, de causer un risque (un appareil de cuisson est un facteur de risque pour l’incendie) ou d’accroître l’impact de l’accident (la présence d’un nombre important de clients dans le restaurant).

En général l’identification des risques est un processus permanent qui se fait de manière empirique à partir :

- d’une analyse « historique » des évènements subis par l’entreprise elle-même et par d’autres (d’activités identiques ou non). Pour l’essentiel il s’agit donc d’études, de veille documentaire, de benchmarking.

- de techniques exploratoires du type « brain storming », « méthode des scénarios » ou autre technique projective, observations terrain, interrogation d’experts.

5.1.2 L’évaluation et la hiérarchisation des risques

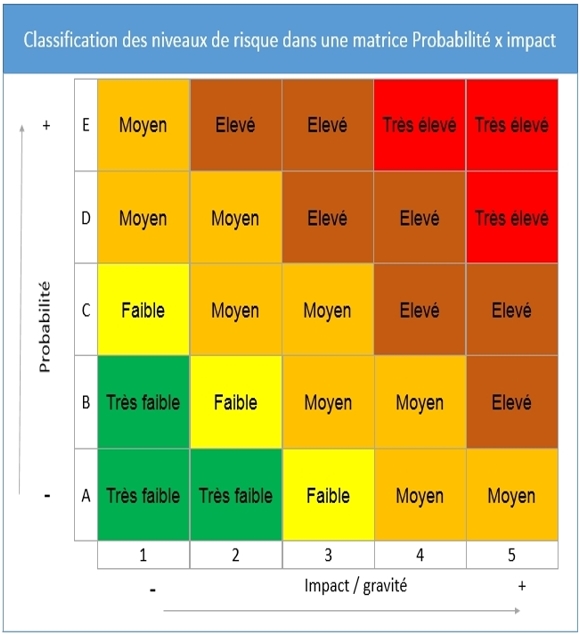

L’évaluation des risques se fait généralement, comme nous l’avons déjà dit, sur la base d’une double appréciation : l’impact et la probabilité d’apparition. Ces deux critères peuvent être classés par niveau (il s’agit souvent d’une évaluation subjective) et ainsi chaque risque peut être caractérisé, classé par une matrice d’analyse telle que celle présentée ci-contre. Cette classification va servir à la hiérarchisation des risques et à la priorisation au niveau de la prise en charge, de la prévention.

Par ailleurs il est possible d’ajouter d’autres critères à cette analyse : la détectabilité de l’évènement par exemple peut être intéressante dans la mesure où un évènement détectable permet une meilleure anticipation (par exemple pour un restaurant situé près d’une usine chimique une tempête est plus détectable qu’une fuite toxique de l’usine).

5.2 La politique de prévention et de réduction du risque

Le point de départ de l’action de l’entreprise est la hiérarchisation vue au point précédent. Cette hiérarchisation permet d’établir des priorités pour l’action de prévention et de réduction des risques (d’abord les risques très élevés puis les risques élevés…).

Les entreprises sont soumises à de nombreuses obligations selon leur taille, leur activité, leurs locaux. Les établissements recevant du public, ERP (dont les hôtels et restaurants), par exemple, sont soumis à des obligations règlementaires en fonction de leur capacité, de leur activité, de la hauteur du bâtiment, de la présence ou non d’ascenseurs…. Au-delà de ces règlementations, une partie du management du risque dépend de la propre initiative de l’entreprise et donc de son aversion plus ou moins forte face aux différents types de risque.

Une première famille de mesures concerne la prévention, c’est-à-dire la diminution de la probabilité que l’évènement se produise. Par exemple le thermocouple installé sur un appareil de cuisson au gaz

coupera l’arrivée du gaz si le feu s’éteint. L’arsenal de mesures concernées est très large : pour l’essentiel il s’agit d’équipements adaptés (y compris logiciels), de procédures de sécurité et de formation du personnel pour sa propre sécurité, pour celle des personnels des sous-traitants, pour celle des clients mais aussi les autres formes de risque (risque de panne, risque de cambriolage, risque juridique…).

Une deuxième famille de mesures doit être envisagée : la réduction des conséquences de l’évènement redouté. Il s’agit ici d’intégrer le fait que malgré la prévention, la probabilité du risque n’est pas totalement nulle. Il est alors souhaitable de prendre des mesures de nature à en réduire les conséquences. Par exemple une copie instantanée est faite sur le « cloud » à chaque fois qu’une modification est faite dans notre planning de réservation. Là aussi l’arsenal de mesures envisageables concerne les équipements, les procédures et la formation. Il convient d’ajouter à cette famille la couverture par les assurances.

Enfin pour conclure au sujet du management du risque il convient de souligner la nécessité d’une vision dynamique : d’une part car les risques évoluent avec le temps, avec le développement de l’entreprise, d’autre part car les outils de prévention et de réduction doivent également évoluer : mis en conformité règlementaire, mis à jour des équipements, des procédures, des contrats d’assurance, entretien du niveau de formation du personnel.

[1] Voir par exemple : Henry Mintzberg « Manager. Ce que font vraiment les managers… et ce qu’ils pourraient faire mieux », Vuibert, Paris, 2014

[2] Peter DRUCKER, Management: Tasks, Responsibilities and Practices, Harper & Row, New York, 1973

[3] Mickaël Porter est vraisemblablement l’auteur le plus renommé en stratégie d’entreprise. Professeur à la Harvard Business School, il est l’auteur de nombreux travaux dont certains sont devenus des références mondiales, citons par exemple : L’analyse des force concurrentielles du secteur (les 5 forces), Les stratégies génériques de Porter, L’analyse de chaîne de valeur.

[4] Henri Mintzberg, Le pouvoir dans les organisations, Les Éditions d’organisation, 1986, Paris.

[5] Henri Mintzberg, Le Management : Voyage au centre des organisations, Les Editions d’organisation, Paris,2004,